|

|

| diary |

2016/05/07

ツーリング最終日は、京都を離れて滋賀県・琵琶湖東岸にある、写真の小さな山を目指します。

この山に一体何があるのかと言うと・・・

山の麓からドドーン、と一直線に伸びる巨大な石段。

そう、ここは天下の織田信長が築いた名城、安土城です。

滋賀県出身の自分にとって安土城は、子供の頃何度も来た事のある、慣れ親しんだ山なのですが、当時はまだほとんど整備されておらず、城の遺構は深い森の中に埋もれて眠ったままでした。

当時の自分の記憶の中の安土城は、「石がたくさんゴロゴロしているだけの低い山」というものでした。

なので、整備や復元が進み、築城当時の面影が甦った姿を一度見てみたかったのです。

下の写真は、麓から山頂に向かって伸びる大手道石段の、一番下から山頂を見上げて撮ったものです。

通常、城の石段は侵入者に対する防御の目的から、曲がりくねって作られるものなのですが、この城ではかなり上の方まで広く一直線に伸びています。防御よりも城を訪れる者に自らの強大な権力を視覚的に思い知らせると言う目的を優先させた構造だろうと言われています。

麓から真っ直ぐ山頂に伸びる石段は寺社建築によくある様式ですが、神仏を恐れない信長は、自らを神になぞらえて城の表玄関をこのような様式にしたのでしょう。

下の写真の石段の中程に、左右へ石の橋が渡してあります。

向かって右に信長の家臣・前田利家の屋敷、左に羽柴秀吉の屋敷、さらに前田邸の上側には徳川家康の屋敷があったと伝えられています。

下は大手道石段から秀吉邸側を望んだ写真です。築城当時はここに、立派な門が建っていました。

自分が子供の頃は殆どが森に覆われており、ここに秀吉が住んでいたと言われても、ずいぶん狭い所に住んでいたんだなと思っていたのですが、木々が取り払われた現在は上下二段に分かれた広大な敷地と石垣が一望でき、築城当時は非常に立派なお屋敷が建っていた事がわかります。

下は、一段目の敷地を奥から大手道石段に向かって撮影しています。

わかりにくいですが、奥の石垣に武者走りがあり、そこを通ってお屋敷のあった二段目に上がってゆく事が出来ます。

下は秀吉のお屋敷があった二段目の敷地の写真。広いですね。

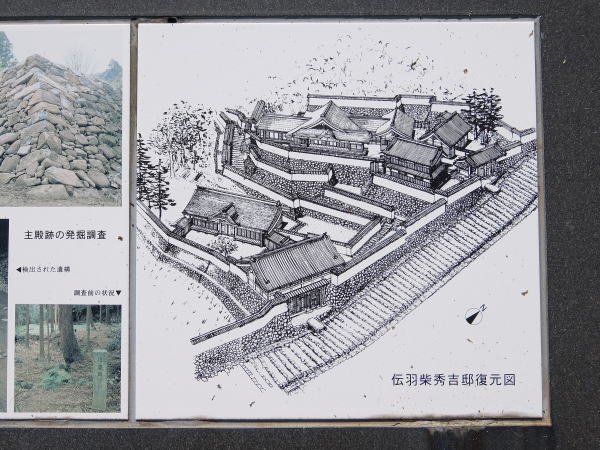

下は発掘調査から推測される、羽柴秀吉邸の復元図。

大手道から門を抜けて一段目の敷地へ入り、武者走り沿いに二段目のお屋敷のある敷地へ上がってゆく構造である事がわかります。

大手道石段の上から伝徳川家康邸を望んだ写真です。

大手道の石段のあちらこちらに何と、石で出来た仏様が石材として使用されています。

築城時に石材が足りないため、各地で祭られていた石仏を狩り集め、石段の材料にしてしまったのです。

ただ、材料として使用するだけなら何も仏様のお顔を表にする必要は無い訳で、わざわざ人が踏みつける表側に仏様のお顔を持ってきたのは、神仏を恐れない信長の姿勢をアピールする狙いがあったのでしょうか?なんとも罰当たりですね。

ちなみに一番上の石段の写真にも石仏が写っています。

城内には、森蘭丸邸跡と伝えられる場所もあります。

こちらはまだ、整備の手が入っておらず、木々に埋もれたままです。先に紹介した秀吉邸跡も、自分が子供の頃はこんな状態でした。

天守近くの石垣。

築城当時はこの上全てに櫓や壁が張り巡らされていたわけで、自分が子供の頃、石だらけの小山だと思っていた安土の山が、実は超巨大な要塞だった事が実感できます。

下は山頂の天守の跡です。

今は崩れて低くなってしまっていますが、当時は周囲の石垣は今の倍以上の高さがありました。

ここは丁度天守閣の地下にあたる場所です。

信長はこの天守で生活していたそうです。通常、大名は天守とは別の御殿で生活していたそうなので、信長のライフスタイルはかなり特殊だったようです。

下は麓にあった、天守最上部の復元模型。なんとも不思議な形をしていますね。

模型内部も精巧に再現されています。こんな部屋で信長は生活していたのでしょうか?

下は天守台からの眺望です。当時は城のすぐ脇まで湖が来ていたそうです。

信長もここから同じ景色を眺めていたのかと思うと、ちょと感動的。

丁度、この写真を撮ったところでデジカメの電池が切れてしまい、あとの写真はありません。

なんだか、天下を獲って、この場所から京都を一望する事が出来たと思った途端、その生涯を終えることになってしまった信長の運命をなぞらえているようで、不思議な気がしました。

安土城について、ユーチューブでこんな動画を見つけました

VR安土城シアターダイジェスト(You Tube)

Kz arashiさんの動画(You Tube) わかりやすい!!

2016/05/06

ツーリング3日目の夕方は、京都モデューロさんからバーベキューに呼んで頂けたので、肉食べたさに岐阜から一気に京都に向かいました。途中、名神高速の多賀SAの自販機で偶然、噂の飲料を発見したので、即攻で買って飲んで見ました。

こんな物が自販機で買えるとは、いい時代になりましたね。

もちろん、中身はただのエナジードリンクなので、見た目は黄色く泡立っていましたとさ・・・・・。

(やっぱ、アカンやろ)

これ、買って飲むのは95%くらいオッサンだと思う。

さて、途中、事故渋滞に巻き込まれたものの、無事京都に到着し、バーベーキュー会場となったBANさんの工場へ。

モデューロさんのバーベキューは、食材が肉と玉葱のみという、大変男らしいスタイルでした。

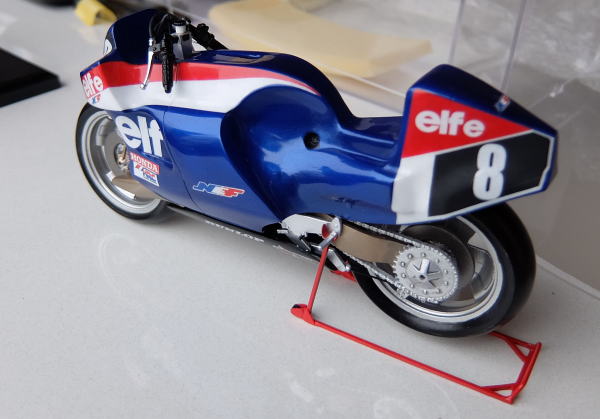

その席でCGMモデルの新製品、elf-eを見せていただきました。

elf-eの独特なスタイリングを生かして、ボディーは左右分割、中身は無しで、見える部分だけを最小限再現、と言う親切設計なフォーマットです。

バイクのガレージキットは、組み立てるのが大変な事が多いですが、これだと経験者なら問題なく組み立てる事ができると思います。ガレージキット向きの上手いやり方ですよね。数を作りたい人や、デスクトップモデルとして、身近に飾っておきたい人にピッタリではないでしょうか。自分も同じやり方でDB-1あたりを作りたくなってきました。真似したら怒られるかな?

このキットは重量が結構あって転倒しやすそうなので、作る前にボディーの裏側を事前にリューター等で肉抜き加工しておくと安心かもしれません。その際、リアタイヤはボディー内側の肉で直接支えて車高を出しているので、削り過ぎないように注意してください。

あと、スタンドは付属してないそうなので、各自自作するようにとの事でした。

こちらは、会場を提供してくださったBANさんの新作、MPCのコルベットです。何と、エンブレムは手描きです。

自分は実車を知らないのですが、只でさえいかついコルベットがえらい事になっていますね。

ちなみにこの車、リアスポイラーとリアウインドウの間がお皿のようになっていて、雨が降るとここに雨水が溜まるのだそうです。流石、アメ車。

この日の夜はこちらの会場でお休みさせて頂きました。

翌朝、カレーまで御馳走して頂き、BANさん、ありがとうございました。

2016/05/05

3日目は、せっかく来たので、中山道四十三番・馬籠宿の隣の四十二番・妻籠宿へ向かいます。

途中、国道は何度も旧中山道と交差します。

このあたりの中山道は、石畳の舗装が施された立派なものです。江戸時代、急な坂道を雨から護るために施されたものなのだとか。今度来る時は、絶対歩きで訪れたいと思います。

もちろん、少し歩くと普通の山道も。

中山道四十二番・妻籠宿です。

妻籠宿は、馬籠と違って昔ながらの家屋が多く残っており、今回は時間が無くて一部しか訪れる事が出来ませんでしたが、ゆっくり時間を掛けて見て回るなら、馬込よりもこちらの方がお勧めです。写真の宿に、是非一度泊まってみたいものです。江戸時代そのままの旅人の風情が味わえること、請け合いです。

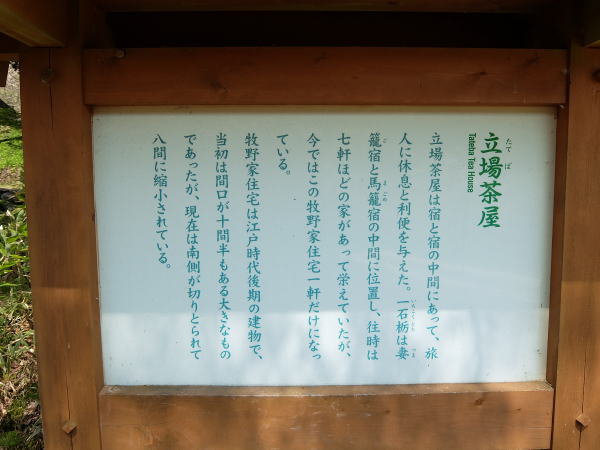

こちらは妻籠宿近くの立場茶屋。

この茶屋は、今は中山道を歩く旅行者の無料休憩所になっています。

こちらの世話役のおじさんが実に素敵な方で、訪れる旅行者にお茶を振る舞い、色々と土地の話を聞かせてくれます。以前、この茶屋をイギリスのテレビ局が取材に訪れ、70歳になる007のボンドガールと共演した事があるのだとか。話をしているうちに興に乗ったのか、居合わせた外国の旅行者夫婦に「ジャパニーズ・フォークソング」と言って、木曽節を歌ってあげていました。

木曽節なんて、今まで聴いて何とも思ったことは無かったのですが、現地で、現地の方が歌う木曽節は何ともこの空間にしっくり溶け込んで、とても素晴らしいものでした。歌って、歌うべき場所で生きてくることもあるんですね。

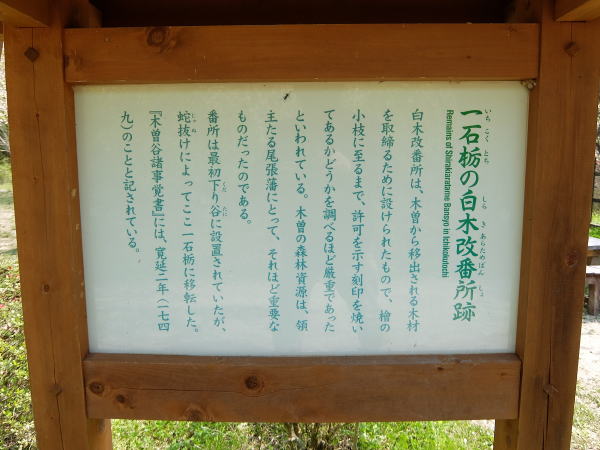

立場茶屋のすぐ近くにはかつての番所跡が。

案内板に書かれている「蛇抜け」って、土石流のことですよね。

先に書いた乙姫岩の伝説も土石流がからんだお話ですし、このあたりは厳しい災害に見舞われた歴史のある土地のようです。そして、今もこうした歴史遺産が残っているという事は、人々がそれに負けず力強く生きてきたことの証なのでしょう。

今、熊本がとても厳しい状況ですが、再び力強く立ち上がり、歴史を繋いでいけるよう、お祈りいたします。

2016/05/04

ツーリング2日目も良い天気に恵まれました。

ただ、現地はまだ桜が咲いていることでもわかるように、結構気温が低く、昨夜はあまりの寒さに何度も目が覚めてしまいました。コットが無かったら、寒さで死んでたかも。

写真は道志の森キャンプ場近くの道の駅です。すぐ近くにコインランドリーもあるので大変便利ですが、入って左側にある二つ並んだ洗濯機の右側の奴には気をつけてください。コインを入れてから、いつまで待っても洗濯が終了しません。自分は置いてあった漫画雑誌一冊と、白土三平の「サスケ」一冊と、西岸良平の「三丁目の夕日」一冊を読み終えてから、ようやく壊れていることに気がつきました。

キャンプ場を出発し、山中湖と富士山を眺めつつ、東富士五湖道路から中央道に入って西に向かいます。

中央道を降りたのは岐阜県 中津川IC。

前から行ってみたかった、中仙道の馬籠宿を目指します。

棚田が広がる山間の道を行くと、やがて中山道と昔の宿場町の町並みが見えてきます。

馬籠宿の入り口の宿と中山道。

旧中山道は、道が茶色く舗装され、一目でそれとわかるように整備されています。

更に進むと、馬籠宿の中心に辿りつきます。

馬籠宿は曲がりくねった坂道に沿って、昔ながらの宿場町が広がっています。

下の写真の左の家は馬籠宿清水屋資料館。

馬籠宿は島崎藤村ゆかりの地らしく、この清水屋は藤村の「嵐」に出てくる「森さん」こと原一平さんの家だそうです。(資料館のHPより)また、近くには藤村のお墓もありました。

清水屋内部。

実際に歩いてみると、馬籠宿の町並みは、どうも後から再現された外見だけ古い家が多いようで、決して昔のままという訳では無いようなのですが、この家は昔のままの本物のようです。

ただ、再現された町並みといっても、当時の様子や賑わいを十分現在に伝えてくれており、行ってみる値打ちはあると思います。

馬籠宿を見学し終え、さて、今夜はどこに泊まろうかと地図を見ると、近くに椛の湖オートキャンプ場というのがあったので、行って見ることにしました。

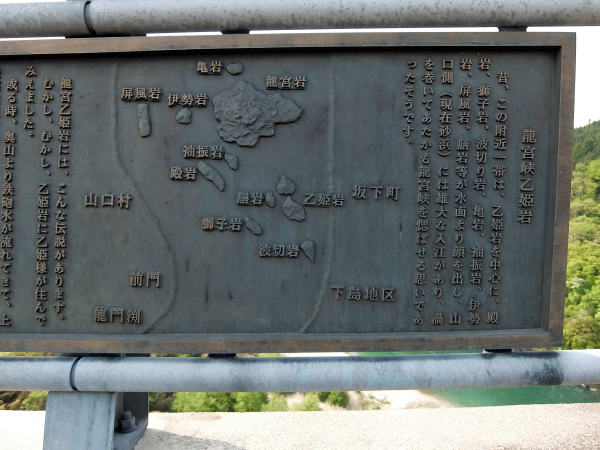

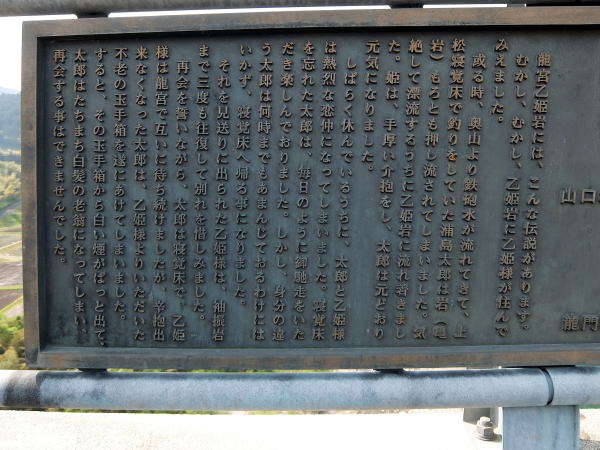

途中でこんな大きな橋を渡ります。

この橋、何故か両脇の欄干に、浦島太郎と乙姫様の像が立っています。

不思議に思っていると、橋の真ん中の展望台にその由縁が記してありました。

橋の上から乙姫岩を望みます。

下の写真の中央の岩が乙姫岩でしょうか?。

浦島太郎伝説が、こんな山の中に形を変えて伝わっているのはとても不思議です。

椛の湖オートキャンプ場は料金がお高めですが、

設備が非常に充実しており、家族連れのオートキャンパーにはお勧めです。

綺麗なテントサイトに大きな浴室、コインランドリーもあり、スノーピークのアイテムや、キャンプの津需品が揃ったショップまであって、至れり尽くせりです。

自分が行った時は、キャンプ場内の池で子供達を対象にマスのつかみ取りのイベントが行われていました。

全く予約はしていなかったのですが、幸い1区画だけ空いていたので今夜はここにテントを張ることにしました。

施設の様子(キャンプ場HPより)

家族向けのオートキャンプ場ではソロのツーリングライダーは珍しいのか、老若男女問わず、よく話しかけられました。たまにはこういう場所でのキャンプもいいですね。

帰りがけに目が合った男の子が、「バイク、格好いいね!」と言ってくれたのが一番嬉しかったです。

2016/05/03

ninja 250SLでは2度目になる、キャンプツーリングに行ってきました。

冬の間に買い込んだ新アイテムを試したくて、あれもこれもと積み込んだ結果、3泊4日にも関わらず 「夜逃げでもするのか?」 というような大荷物になってしまいました。ちょっと恥ずかしいですが、人に見られても相手はこっちが何泊するのか知らないから、全然OKです。

新しく用意したアイテムの一つが、タナックスの マルチフィットサイドバッグM。バイクのシートの両脇に取り付けるタイプのバッグです。

ninja250SLはシートがとても小さくて跳ね上がっている上に、マフラーも上を向いているのでサイドバッグがとても取り付けにくいのですが、ご覧のようにウインカーにもマフラーにも干渉しないで上手くフィットしてくれました。

バッグ本体に取っ手が付いていて、持ち運びに便利なのもグッド。駐車場からテントサイトまで結構歩かなければならないキャンプ場も多いので、意外と大事なポイントです。

内側のカウルに当たる場所はネオプレーンという、とても柔らかい素材で出来ているので、ninjaのような張り出したカウル形状にもフィットしやすいです。カウルに傷が付きにくいのも助かります。

今回最初のキャンプ地は去年に続き、山梨県 道志の森キャンプ場。

車の乗り入れ自由、テントを張る場所も自由。直火OK、利用料も非常に安い、オートキャンパーの聖地です。

ゴールデンウイークなので、かなり利用者が増えていましたが、幸い良い場所にテントを張る事が出来ました。

さて、前回も活躍したヘリノックスのチェアーの隣に写っているスナフキンのテントみたいのが、今回初使用のテント。

テンマクデザインの「パンダテント・アースカラー」です。

元々は、下の写真のような赤色で発売されていたこのテント、漫画家のこいしゆうかさんがデザインした、ご覧の様に女子力全開なテントで、興味はあれどもオジサンの自分にはちょっと手が出せないなあと思っていたのですが、カーキ色バージョンが発売されて、俄然選択肢に入ってきていました。(但し、赤色の実際の購入者はオジサンが多い模様)

WILD-1のお店に買い物に行った時、値段の安さに後押しされて衝動買いしてしまいました。

このテントは、「モノポールテント」と言われる種類のもので、最初にテントの四隅をペグで止めたら、中にポールを一本差し込んで立てるだけ、という非常にシンプルな構造のテントです。

このテントのメリットは収納時にかさばらない事と、設営の簡単さ。そして、自由な使用スタイルにあります。

今回は地面にグランドシートを敷いて、オールメッシュのインナーテントを併用しましたが、グランドシートを使用しなければ、土足で直接テント内に入っていけますし、夏の暑い日などは、インナーテントを使用せず、コット(折りたたみベッド)だけ中に入れて使用すれば、通気性抜群で寝苦しさともおさらばです。

専用のインナーテントはポールを境に、丁度テントの半分の大きさです。

もう半分のスペースは、写真のようにとても広い前室として使用でき、グランドシートを使用しなければ、雨の日などはここで煮炊き等も出来てしまいます。ちなみに、今回使用したグランドシートは、コールマンの「マルチグランドシート240」です。丁度パンダテントにピッタリのサイズでした。

テント内はご覧の通り。

今回は純正のメッシュのインナーテント内にヘリノックスのライトコットを入れて使用しました。

インナーテントとフライ(雨が当たる外側のシート)はそれぞれ、表だけでなく裏側も開く事が出来、暑い時は完全に素通しにする事が出来ます。これからの季節に有難い仕様ですね。

寝袋の下にチラッと見えているのが、ヘリノックスのライトコット。

これがあるのと無いのでは、寝心地が天と地程も違います。

ヘリノックスのライトコットはこんな奴です。

折り畳むととてもコンパクトになる上に非常に軽く、指一本で持ち上げる事が可能です。

その分、お値段はかなり高め(パンダテントより高価い)ですが、バイクに積んで使用するなら、これ一択になると思います。(テントで寝るのにこんなの要らないと言う人も多いとは思うんですが、歳とって腰を悪くすると、こういう物の有難さが身に染みるようになるのですよ 泣)

テントの天井には2箇所のベンチレーターがあり、通気性に配慮してあります。

また、ランタンを吊るすリングや、洗濯物を掛けるロープを取り付けるタブも用意してあって、大変使い勝手が良いです。

ところで、パンダテントのデメリットについてですが、各部の作りが少し華奢で傷み易そうなのと、通気性が良い事の裏返しとして冬期に使うには不向きである事(構造的に、フライと地面の間には必ず隙間が出来ます)、

そしてペグダウンして使う事が必須なので、ペグを刺せないアスファルトの上では使用できない事、インナーテントが狭く、大人1人+幼児1人迄が使用の限界だという事等があります。ただ、それを理解したうえで見ても、とても魅力的なテントだと思います。

最近、テレビでも紹介されたみたいなので、これからキャンプ場で見かけることも多くなるのではないでしょうか。

テントの設営が終わったので、お楽しみのバーベキュー。

この日からツーリングの間、毎日肉を焼いて食べる日々が続くのでありました。 (以下次号・・・)

go to next page

|

|

|