|

|

| diary |

2016/07/18

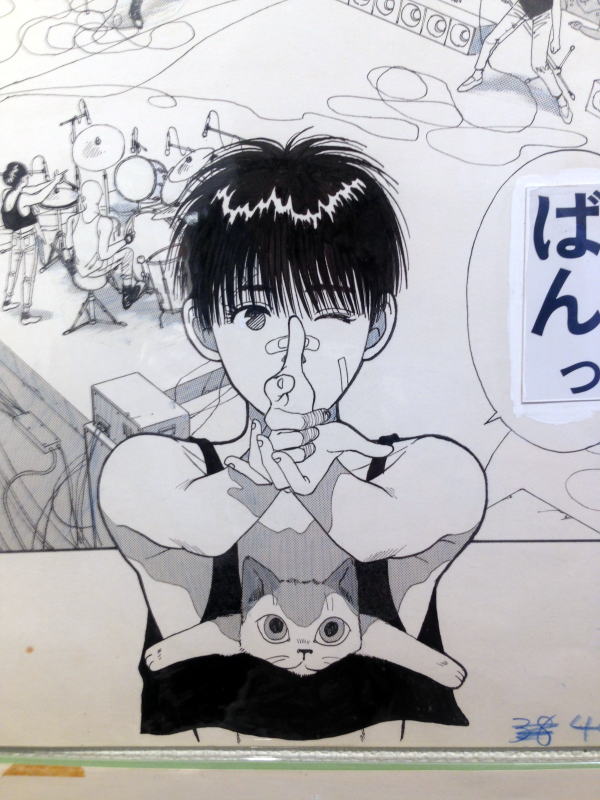

上條淳士さんの[LAST LIVE]展に行ってきました。

To-Yをリアルタイムで読んでいた世代って、自分みたいに結構なオジサン・オバサンの筈なんですが、会場に詰め掛けていたファンは殆ど若い人たちでした。明らかに20代と思われる女の子達が「わー、懐かしい!!」って歓声をあげてるんですもん。それって、どういうこと?? 自分、あの場で浮いてただろうなあ、きっと。

ちなみに、自分はトーイよりもニヤちゃんに会いに行ったというのが正しいです。

会場は写真撮影OKです。念の為

そして会場でGETしたガチャの缶バッジ!!

2016/07/17

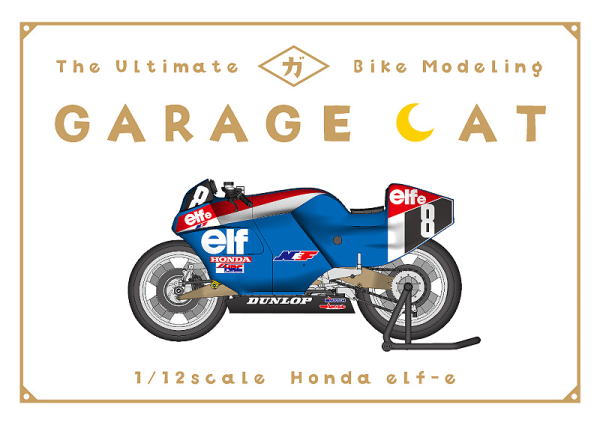

いよいよ来週のワンフェスで、ねこぱんちさんのelf-eが発売になるようです。

軍資金は用意してありますが、はたして売り場に辿り付いた時にまだ商品が残っているか、かなり心配です。

2016/07/16

余裕があるときに少しづつ作っていた、1/6サイズのVYRUSのパーツがだんだん揃ってきました。

まだまだ足りないパーツは沢山ありますが。

透明な奴は3Dプリンターではなく、アクリルの削り出しです。

1/12と比べると、ちょっと何か間違えたんじゃないか?という程、大きさが違いますね。

完成しても机の上には飾れなさそうな気もします・・・・・いつ完成するかは判りませんが。まあ、気長にやりましょう。

2016/07/10

忘れていた今頃になり、オーダーしてあったアルプスMDプリンターのインクリボンが届きました。

既に販売が終了してしまったアルプス電気から直接購入できた最後のロットです。

あまり使うほうではないので慎ましい数ですが・・・・。これを使い終わったら、自作デカールはどうしたらいいんでしょう?みんなどうします?

メーカーさんは金型を処分してしまうんでしょうか?こういうのこそ、クラウドファンディングで何とか出来ないものですかねえ。

2016/07/03

前々から模型屋でスターウォーズに出てくるキャプテン・ファズマの玩具を見る度に、「このキャラはなんでロクに活躍もしないのにこんなに商品が出回ってるんだ?」と思っていたのですが・・・・

最近、久しぶりにある映画を観て、何となく理由が解ったような気がしました。(違う気も凄くするけど)

スターウォーズシリーズが古今東西の様々な映画からインスピレーションを得て製作されている事はよく知られています。

映画全体のコンセプトは「フラッシュ・ゴードン」や「バック・ロジャース」等のスペース・オペラから。C-3PO、R2-D2のドロイド凸凹コンビの設定は黒澤明監督の「隠し砦の三悪人」から。C-3POのビジュアルは「メトロポリス」のマリアから引用されている事は有名です。

そして最新作の「フォースの覚醒」は、ほとんど「エピソード4」のリメイクと言ってもいい程、旧作を下敷きにした設定やストーリー展開になっています。砂漠の惑星出身の主人公や、戦闘機で敵の要塞に攻撃を掛けるクライマックスなんて、完全にそのまんまですよね。

もちろん、過去のスターウォーズ自身からだけでなく、他の作品からも様々なモチーフが引用されている訳ですが、その中でもエピソード7の設定に大きな影響を与えたのがこれではないかと思うのが、名作「オズの魔法使」です。

オズの魔法使もスターウォーズと同じくらいよく知られた映画なので、何で今更?と思われるでしょうが、先日久しぶりにこの映画を観て、偶然にしてはあまりにエピソード7と関係ありそうな描写が多いように感じた訳です。

そもそも、オズの魔法使は旧シリーズの頃からスターウォーズとの関連性が指摘されていた映画です。

3POはブリキの木こりからの引用だと、よく言われていました。

なにより、オズの魔法使冒頭の「子供心を忘れていない大人と子供達にこの映画を捧げます」というテロップの言葉は、ジョージ・ルーカスがスターウォーズの第1作目を製作した時、観客に捧げた言葉そのものです。

そしてエピソード7では、オズ同様に少女が主人公に設定された事で、更に両作が関連する印象が強くなりました。

「オズの魔法使」はカンザスに住む少女・ドロシーが竜巻に襲われて家ごとオズの国に飛ばされてしまい、家族の元へ帰るためにそこで出会った、かかし、ブリキのきこり、臆病ライオン、そして愛犬のトトと一緒に黄色いレンガの道を辿る冒険をし、エメラルドシティーに住むオズの魔法使いに会いに行くというお話です。

ジュディー・ガーランド主演のミュージカル映画では、「虹の彼方に」という曲が特に有名ですね。

一方、スターウォーズ・フォースの覚醒は、家族の帰りを待ち砂漠の惑星で暮らす少女が、迷い込んだドロイドをきっかけに仲間を得て宇宙への冒険に飛び出し、ドロイドが携えていた地図を辿って、銀河に秩序をもたらす伝説のジェダイを見つけ出すというお話です。

どちらも主人公の行動動機に家族の存在が強く関わっていますね。

さて、この二つのお話に共通して登場するのが、主人公を導く一本の道の存在です。

オズの魔法使に登場する「黄色いレンガの道」はとても有名ですが、

(スターウォーズ冒頭の字幕も黄色い道に何となく似てない?)

スターウォーズ・フォースの覚醒に登場する、いわゆる「ルーク・スカイウォーカーの地図」の宇宙の道もやはり黄色いんですよ、これが。

まあ、単なる偶然と言えば確かにそうかもしれないんですが。

ただ、レイ=ドロシーと仮定すると、腑に落ちる描写が結構あるんですよ。

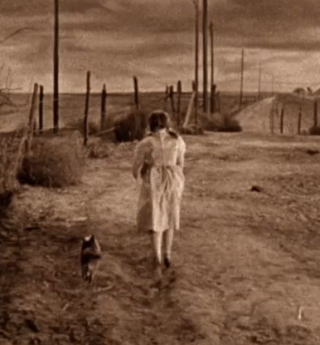

下はそれぞれの映画冒頭のシーン。

スターウォーズのレイとBB-8、オズのドロシーと愛犬トト。

絵面が半端なく似ていません?

ちなみにオズは冒頭とエンディングのカンザスのシーンはモノクロで、オズの国の場面がカラーと言うカラーフイルムが出回り始めた時代の流行の演出になっています。

さて、レイ=ドロシー、BB-8=トトとすると、

この人は一体誰と対応しているのでしょう?

個人的には臆病ライオンが有力な気がします。

襲撃した村の住人を撃てなかったり、ポーをファースト・オーダーの戦艦から連れ出す時の「落ち着け」を自分に言い聞かせるシーンなんて、まさにそんな感じじゃないですか?

そしてようやくこの人の話。

ここまで辿りつくのにずいぶん時間が掛かったもんです。

この人はもう、アレでしょう。

ルックスから言ってこの人に間違いありません。(本当か?)

見た目的には完全にブリキ男なんですけどねえ。ピカピカだし。

ただファズマは、敵側の登場人物なんで、今イチ説得力無い気もしますが。

でも、ファズマの唯一と言っていい見せ場?のこのギャグ。

エピソード4にも出てきた「ゴミ粉砕機に放り込んでペシャンコにしてやろうぜ」っていうギャグは、彼女に元々ブリキ男の裏設定があったからこそ脚本家から出てきたアイデアのような気がするんですよね。だって、生身の人間をペシャンコにするって、ちょっと残酷すぎる発想じゃないですか

ちなみに、映画では女性がキャプテン・ファズマを演じていますが、キャスティングの直前までは男性がこの役を演じることになっていたらしいです。

と、まあ、かなり強引ではありますが、もし、エピソード7のキャラクター設定にオズの魔法使いからの引用があったとしたならば、キャプテン・ファズマがたいして活躍もしないのにエピソード7のキービジュアルとして使用された理由も判らなくもないというのが、今回のお話でした。

さて、実は他にも幾つかオズの魔法使とスターウォーズ・エピソード7に共通してみられるイメージがあったりもします。

主人公の少女はいずれの作品でも森の中で空から敵の襲撃を受け、敵のアジトに連れ去られてしまいます。

敵の親玉は正体を見せず、ホログラムの映像としてだけ、画面に登場します。

(エピソード8ではデル・トロが偽の魔法使いの役だったら面白いだろうなあ)

悪党は主人公の持ち物(スターウォーズではライトセイバー、オズではルビーの靴)に執着し、奪おうとします。

スターウォーズでは赤い太陽が消滅する時、オズでは赤い砂時計の砂が無くなる時、主人公達に死が訪れるというピンチがあります。

どうです?二つの作品には結構よく似た設定やビジュアルイメージがあるでしょう?

と、ここまで書いてきてなんですが、正直これだけではちょっと弱いかな?というのが本心だったりします。

そもそも説明するまでもなく、エピソード7の物語の骨子はアーサー王の聖剣伝説ですし。

ハン・ソロが敵基地に侵入して爆弾を仕掛けるというのはエピソード6の焼き直しですもんね。

更に遡れば、「ナヴァロンの嵐」でハリソン・フォードが演じた、ドイツ軍のダムを爆薬で破壊する将校という、セルフパロディ的なお話にまで辿りつく事が出来てしまいます。

そして、何よりエピソード7=オズの魔法使い説の最大の弱点は何かと言うと・・・・・・・

この人は一体どこ行った?!!

あと、エピソード7はディズニー映画ですが、オズの魔法使はMGM。これが一番大きい弱点かも。

いや〜、今回の文を読んで「んな訳あるかい。しょうもない事書くな」と思った方も多いと思います。すみません。自分はかつてスターウォーズの第1作公開当時、今は無きスターログ日本語版誌上で大激論が戦わされた、「スターウォ−ズは宇宙戦艦ヤマトの盗作」論争を大笑いで読んでいた世代なので、こういう話が大好きなんです、はい。本当、すみません。

あ・・・・、当時は「んな訳、あるかい」と思っていたスターウォーズはヤマトのパクリ論争ですが、最近ネットでとても詳細に分析している方が居られる事を知り、それを読んでみると「確かにそういう部分があるかも!?」と思えるようになってきました。

何でも頭から決め付けてはいけませんね。 STAP細胞も本当にあるかもしれませんよ?

それでは、サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ。(淀長さん風に)

2016/06/25

英国のEUからの離脱報道をみて、今から7年程前、民主党政権が誕生する時に目に余る程に偏向したマスコミの報道を真に受けて、「ダメな自民党にお灸をすえてやるんだよ!!」と意気揚々民主党に投票する事を宣言した職場の同僚に思わず絶句した事を思い出しました。「結果がどうなるか自分で予測出来ているのかよ?」と。

その時、衆愚という言葉は我々日本国民の為にあるのだなと思ったものでしたが、う〜〜ん、英国人の今回の決断がそうで無いことを祈らずにはいられません。

保守であれ、リベラルであれ、大人が行う重大な政治的決断は、常に「結果が本当に次の世代の為になるのか」という視点をもって行われて欲しいと願います。

2016/06/23

東京ビッグサイトで開催されている、設計・製造ソリューション展に行ってきました。

製造業者対象の技術展なんですが、会場の一角で凄いモノを発見しましたよ。

今流行りの3Dスキャナーの実演コーナーに、何とVYRUS986が!!!

非接触型スキャナーの実演なのですが、目の前でみるみる3Dデータ化されてゆくVYRUSに頭がクラクラ。

思わず、「そのデータ、俺にくれ!!」と叫びそうになりましたよ、はい。

あと、面白いと思ったのがローランドDGのブースに置いてあった、卓上ボール盤と同じくらいの大きさの下の機械。何と、卓上超小型射出成形機です。

通常の成形機同様、樹脂ペレットを溶かして金型や樹脂型に射出して樹脂成形品を作る事が出来てしまいます。

射出はスクリューではなく、ボール版のドリルの上げ下げ同様レバーを使って人力で行うので、電気的な部分はペレットを溶かすヒーターのみという超シンプル設計。 お値段もお安く、何と70万円弱で射出成形機が手に入ってしまいます。

もっとも手動の為、あまり樹脂の容量を大きくする事は出来ないらしく(射出の際の圧が大きくなりすぎる)、使用できる樹脂の容量は6gと10gの2タイプがラインナップされているそうです。従って成形できる製品の大きさは非常に限られてしまうのですが、ちょっとした小物の成形品を小ロット作るにはとても良さそうな気がします。バイクのライトのクリアパーツなんかをこれで作れたらいいですよね。

型は今流行りの3Dプリンターで耐熱樹脂を使って作るサービスをしている業者が何社かありましたし、けっこう安く用意できる気がします。アルミなどの簡易金型ならそれ程コストも掛からないですしね。

あと、材料に関してなんですが、通常、金型を使って成形品を作ろうとすると、材料のペレットを最低でも25kgは購入しなくてはならないのですが、この機械に使うには明らかに多すぎます。

そこで、ここのメーカーさんが教えてくれた裏技。

最近良く見かける家庭用の3Dプリンターに使うフィラメント状のABS樹脂を買ってきて、自分でハサミで小さくカットして使えば、小ロット分の出費で済むとの事。確かに成形屋さんではよく、成形不良の製品を粉砕して再利用してますが、成程、そういう手があったんですね。

興味のある方はデジタルファクトリー株式会社さんまでお問い合わせください。

設計・製造ソリューション展は、機械要素技術展、3D&バーチャルリアリティ展と併催で、明日24日迄開催されています。

2016/06/19

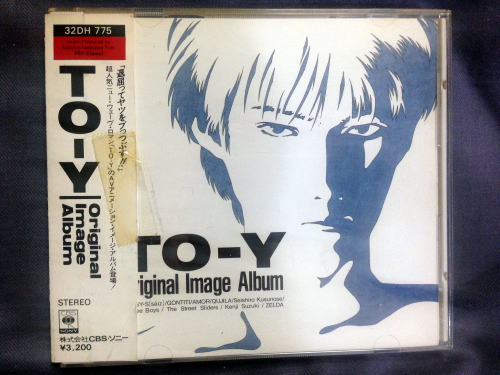

近所のブックオフで懐かしいCDをGET。

確か、大昔リリースされたTo-yのOVAのサントラ的なアルバムだと思います。

曲を提供しているアーティストはPSY・Sをはじめ、BARBEE BOYSやZELDA、Street Sliders等、豪華な面々。当時はCDではなく、LPで聴いていたような気が・・・・。

劇中でトーイが歌う場面は、あえて声優さんが歌わずに女性ボーカルのPSY・Sの「レモンの勇気」が使われていて、それが最高に格好良かった記憶があります。

YouTubeでPSY・Sのビデオを見直してみて驚いたのは、何と当時、南流石先生がライブでバックコーラスをやっていた事実を知った事。

今はすっかりくすんじゃってるけど、80年代の東京の街は、本当にキラキラ輝いて見えました。そういえば、本田恭章さんは今、なにされているのだろう。

go to next page

|

|

|